最近Chromeに NotebookLM が追加されましたが、

「どんな感じなのかな?」と気になっている方も多いのではないでしょうか?

NotebookLMを一言で表すと、ユーザーがアップロードした資料に限定して情報を

「要約・整理」し、「質問に応答する」 AIアシスタント兼メモ帳です。

このnotebookLMを使うことでネットという名の情報の海から効率的に情報をまとめることが可能になります!

この記事では、NotebookLMの メリット・デメリットや使い方のポイント をわかりやすく解説していきます。

なお、目次からメリット・デメリットだけをチェックして、そのまま使い方まで飛ばして読むことも可能です。

ぜひこの記事を参考に、NotebookLMを活用してみてください!

notebookLMは資料やソースを元に要点をまとめてくれるAI機能

notebookLMを使うことでyoutubeやPDFなどの資料を元にAIが内容を理解して要約、質問形式で必要な情報を効率的に引き出せる便利なツールです。

このツールを使うことで長時間の動画や資料から必要な部分だけをまとめて要点だけを解説してくれるため、調査した情報の整理や学習の時短にもなります。

要約すること以外にも元のソースや資料からコンテンツ作成【例:Q&A】や音声解説なども行ってくれるので、

さまざまな場面で利用することができます!

最後にnotebookLMでできることをざっくりまとめるとこんな感じになります!

- 資料(動画やファイル)の要約

- チャットでの質疑応答

- 音声概要機能

- ソース検索

- データベース化

- コンテンツ作成【よくある質問 (FAQ) / 台本作成 / 営業・企画のようなビジネスでの利用】など

- 翻訳機能(50以上の言語に対応)

- 自分だけの日記データベースの作成

- メモ機能としての利用も可能

notebookLMを使うことで要約以外にも自分だけのメモ・ノートとして利用することができるのも魅力です。

NotebookLMのメリット

情報収集の時短

従来だと長時間のyoutube動画や文章量が多い資料などを集めて読む必要がありましたが、

このnotebookLMを使うことでAIが動画や資料を読み込むだけで自動的に要点をまとめてくれるため非常に短時間で情報収集が可能です。

そのため、

- 仕事やビジネス

- 情報の要点まとめ

- 学習効率アップ

- 自分だけのメモ機能

- 新たな資料やコンテンツ作成

などなど幅広く利用することができます。

50以上の言語に対応した翻訳機能

NotebookLMには、英語で書かれたWebサイトや資料を翻訳できる機能も備わっています。

日本語を含む 50以上の言語 に対応しており、翻訳からの要約や質問なども可能になっています。

英語が得意でなくても海外の情報をスムーズに収集できるため、海外の論文やニュース記事を効率的に理解したい場面でも役立ちます。

AI音声による要約した内容解説

「文章を読むのが苦手」「読む時間がない」といった場合でも、音声で情報をインプットすることが可能です。

ポッドキャスト形式なため、通勤時間や家事・運動中など別の作業をしながら聴けるのも大きなメリット。

生成AIの音声自体も違和感がほぼなくラジオ感覚で聴くことができることが魅力的だと思いました!

ネット上からソース元を代わりに検索してくれる

notebookLMはソース元からの要約が得意ですが、情報が無いと力を発揮できない側面があります。

ですが、このツールはAI自身が情報を探すことも可能です!

対応範囲も広くインターネットだけでなくYoutubeのようなプラットフォームからも情報を引っ張ってくれるため、探す手間を減少させることができます。

大まかに情報を集めたい時や、複数の情報源を比較したい時に便利な機能です。

AIが探し出してくれた情報やソースの中に不要なものがあったとしても除外することもできるため、

取捨選択してnotebookLMに取り込むことが可能です!

AIによる誤った回答(ハルシネーション)が少ない

AIにはたまに間違った回答をあたかも存在合っているかのように話すことがあるため、

この情報を信用して良いか?と疑問に思うことも多々あります。

そういった現象をハルシネーション(幻覚)と言います。

AIが実際には存在しない情報を「創作」して事実のように提示・回答してしまうといった現象のことを指して言われています。

ですがnotebookLMの性質上、ソースの情報を元に回答するためハルシネーションを大幅に減少させることができ、

情報の正確性がある程度は担保されています。

そして、どこのソース元から回答をしているか確認することができるので、情報の誤認が起きにくいといった特徴があります。

アップロードされたデータはAIの学習などに利用されない

AIツールを使う上で気になるのが「送信した情報が勝手に学習に使われないか」という点も挙げられます。

notebookLMの公式ガイドラインには基本的にAI学習のトレーニングとして利用されないと明記されており、

AIが勝手に情報をトレーニングに使ったり、第3者に内容を公開するといったことはありません。

Google WorkspaceまたはGoogle Workspace for Educationを利用している方は、NotebookLMでのアップロード、クエリ、モデルの回答は、人間のレビュアーが確認することも、AIモデルのトレーニングに使用されないので、

より厳格に情報が保護されています。

無料版でも基本的にトレーニング利用されないため、個人利用からビジネス利用まで安心して使うことができます。

ただし、フィードバック送信時には一部の情報が扱われる可能性があるため注意が必要です。

この点については、次の「NotebookLMのデメリットと注意点」で詳しく解説します。

コンテンツ生成のアシスト

NotebookLMでは、資料やデータベースをアップロードするだけで、要約にとどまらず複数のソースを組み合わせて コンテンツ生成をアシスト してくれます。まるで専門家がサポートしてくれるような感覚で使えるのが大きな魅力です。

例えば以下のようなコンテンツを自動で生成できます。

- よくある質問(FAQ)

- まとめ資料

- 台本作成

- ライティング記事

- 小テストのような学習ガイド

- 用語集

このように、必要な資料やソースを追加するだけで多様なコンテンツを自動生成できるため、

学習からビジネス活用まで幅広いシーンで役立ちます。

これらの機能が無料で利用可能

ここまででたくさん機能を紹介してきましたが、Googleアカウントさえあればこれらの機能が無料で利用できます!

もちろん有料版(NotebookLM Plus/Pro)も存在し、使用頻度が高い非常に高い方や高いセキュリティ機能を求めるユーザー向けに提供されています。

ただし、日常利用や一般的な調べもの、学習用途であれば無料版でも十分利用することができます。

一応無料版と有料版の違いを表でまとめておくとこんな感じになります!

NotebookLM 無料版と有料版の比較表

| 機能 | 無料版 | 有料版(Plus / Pro) |

|---|---|---|

| ノートブック作成数 | 最大100 | 最大500 |

| 1ノートブックあたりソース数 | 最大50件 | 最大300件 |

| 最大アップロードのデータ容量 | 200MB | 2TB |

| 1日あたりチャットクエリ (対話・質問回数) | 最大50件 | 最大500件 |

| 1日あたり音声生成 | 最大3回 | 最大20回 |

| チャットカスタマイズ機能 | なし | 応答スタイル 出力の長さのカスタマイズ可能 |

| 共有機能 | 基本的な共有のみ | 「チャットのみ」「ノートブック全体」などの共有カスタマイズ、 アクセス解析など |

| プライバシー・セキュリティ | 通常 | プライバシー・セキュリティの強化 |

無料・有料版の内容を比較した感じだと、かなりのヘビーユーザーでなければ無料版でも十分使うことができると思いました!

NotebookLMのデメリットと注意点について

ソース元が無い場合は力を発揮することができない

NotebookLMは、資料や情報源(ソース元)があることで最大限に力を発揮します。

そのため、以下のようなケースでは精度が下がりやすくデメリットになります。

- ソース元が存在しない

- ソースの情報量が少ない

- ソースが誤っている場合

こうした状況では回答が不十分になり、活用しづらくなることがあります。

そのため、NotebookLMを使うときは根拠のある十分な情報を与えることが大切です。

特に抽象的な質問より、具体的な質問をした方が精度の高い答えを得られます。

最新情報は再アップロードしておく必要がある

NotebookLMを正しく活用するために大切なのが、最新のソースを常に更新することです。

このツールはアップロードされた情報を基に要約やコンテンツ作成を行うため、

ソースが古いままだとその情報を元に要約・コンテンツを作成してしまうため要約内容やコンテンツの内容が最新情報と差が生じてしまうといったリスクがあります。

そのため利用する際は、ソース元・資料データはできるだけ新しいものをアップロードしておくことをおすすめします。

動画アップロード時の注意点(回答に誤りが出ることがある)

YouTube動画やmp3・mp4形式の動画をアップロードすると、AIが字幕データを取得または自動生成して回答してくれます。

トランスクリプト(字幕)の精度は比較的高いですが、音声を参照して作られている関係上少し注意点があります。

- 音声から作成されるため、誤字や意味が分かりづらい表現が混ざることがある

- 会話形式の動画では、話者の区別や細かいニュアンスが正確に反映されない場合がある

一方で、要約に関してはAIが文脈をある程度補完してくれるため精度が高く、十分実用的です。

ただし正確な文字起こしが必要な場合は、専用の文字起こしツールを併用するか、

手直ししながら使用するのがおすすめです。

注意点:フィードバックを送信するとGoogle側に情報内容が確認されることがある

notebookLMの公式ガイドラインでは、質問内容やアップロードした情報がAI学習のトレーニングに使われたり、

第3者が質問内容を確認されることは無いと記載されています。

そのため、基本的には安心して利用することができます。

しかし、フォードバックを送る場合やトラブルシューティングなどに限りGoogleのレビュアーがクエリ、アップロード、モデルの回答を確認することがあります。

そのため、特に機密性の高い情報や、どうしても第三者に見られたくない内容を入力して質問するのは控えておくほうが無難かと思います。

著作権には要注意!

著作権で保護された書籍や資料、データなどを勝手にアップロードして、それをもとに生成した成果物を公開・共有することはNGです!

もし誤って公開してしまうとトラブルの原因になるだけでなく、何より一生懸命作り上げたクリエイターさんの権利を侵害してしまいます。

そういったトラブルを避けるためにも私的利用の範囲内であれば問題ありませんが、公開や共有を行う際は著作権に十分注意しましょう。

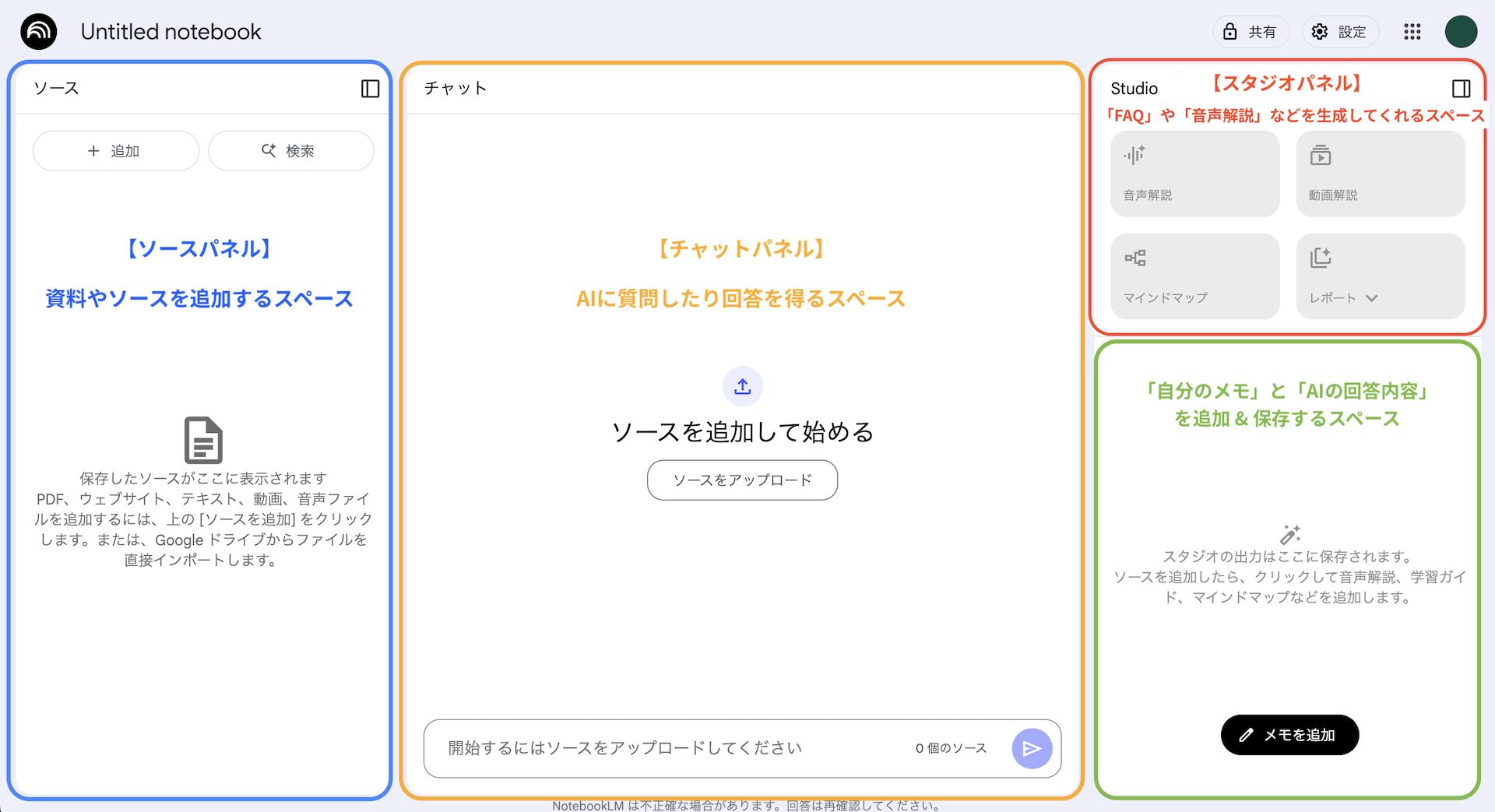

notebookLMの使い方

ここからは NotebookLMの機能と使い方 についてご紹介します。

初めて見ると少し分かりにくいので、簡単な図にまとめました。

- ソースパネル(左)

- 資料やソースを追加・削除・除外できるスペースです。PDFやWebサイト、動画、音声ファイルなどをここに追加します。

- チャットパネル(中央)

- AIにチャット形式で質問し、回答を得るスペースです。アップロードしたソースをもとに質問できるのが特徴です。

- スタジオパネル(右上)

- 「音声解説」「マインドマップ」「概要レポート」など、資料を整理したりコンテンツ化する機能がまとめられています。

- メモスペース(右下)

- 自分のメモや、AIの回答を保存・ピン留めできる場所です。

この4つのエリアの役割を押さえておくと、NotebookLMの全体像がグッと分かりやすくなります。

次はnotebookLMの使い方について解説していきます!

概要・要約する方法

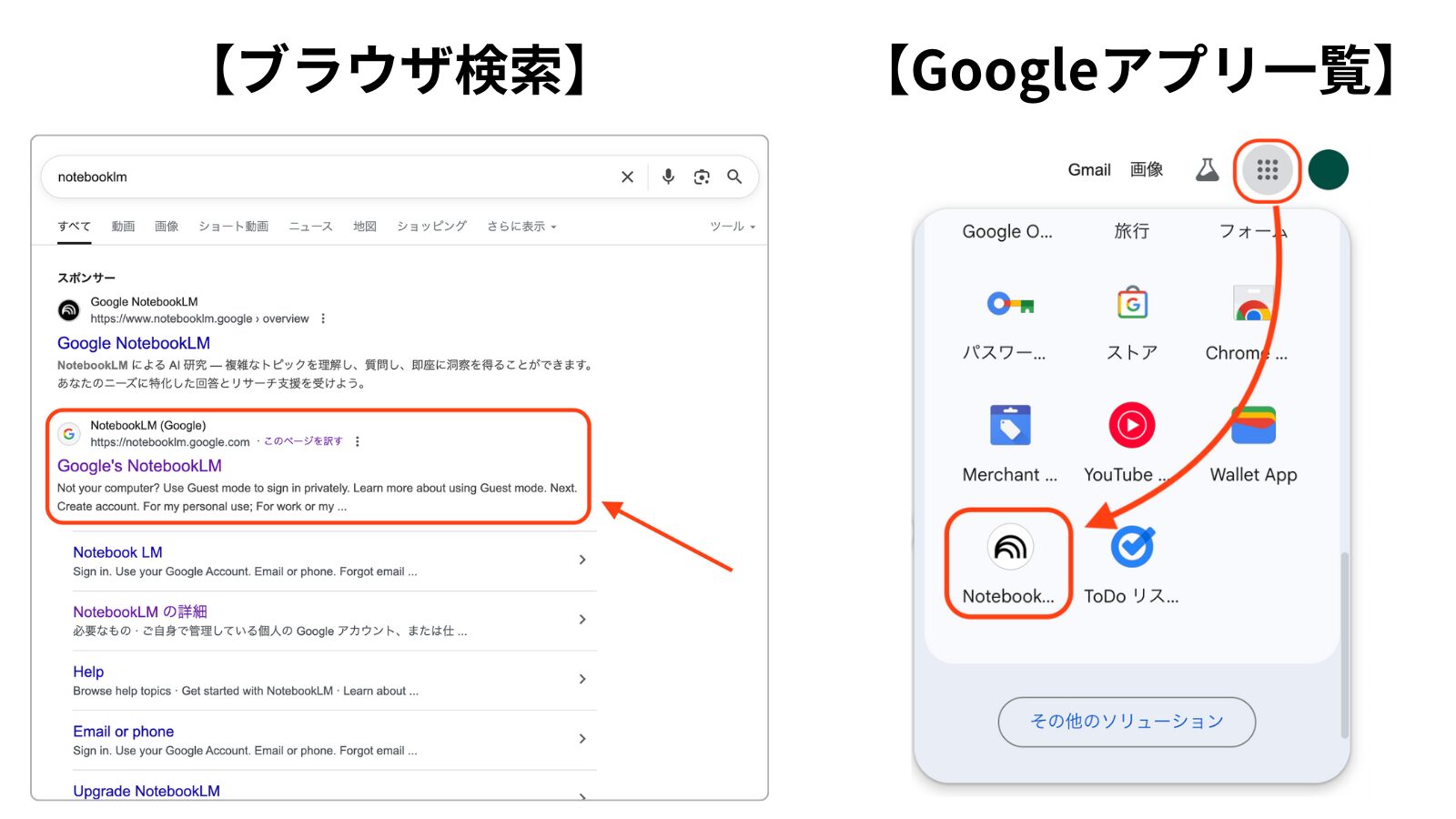

まずはnotebookLMを開きましょう。

開く場合はブラウザで検索をするか、Googleトップページのアプリ一覧表からnotebookLMを開くことがでます。

なお、こちらのリンクからnotebookLMのページにジャンプすることも可能です!

notebookLMをGoogleで検索するか、Googleの機能メニューから開くとこのような画面が表示されます。

そうしたら画面内にある「ノートブックを新規作成」をクリックします。

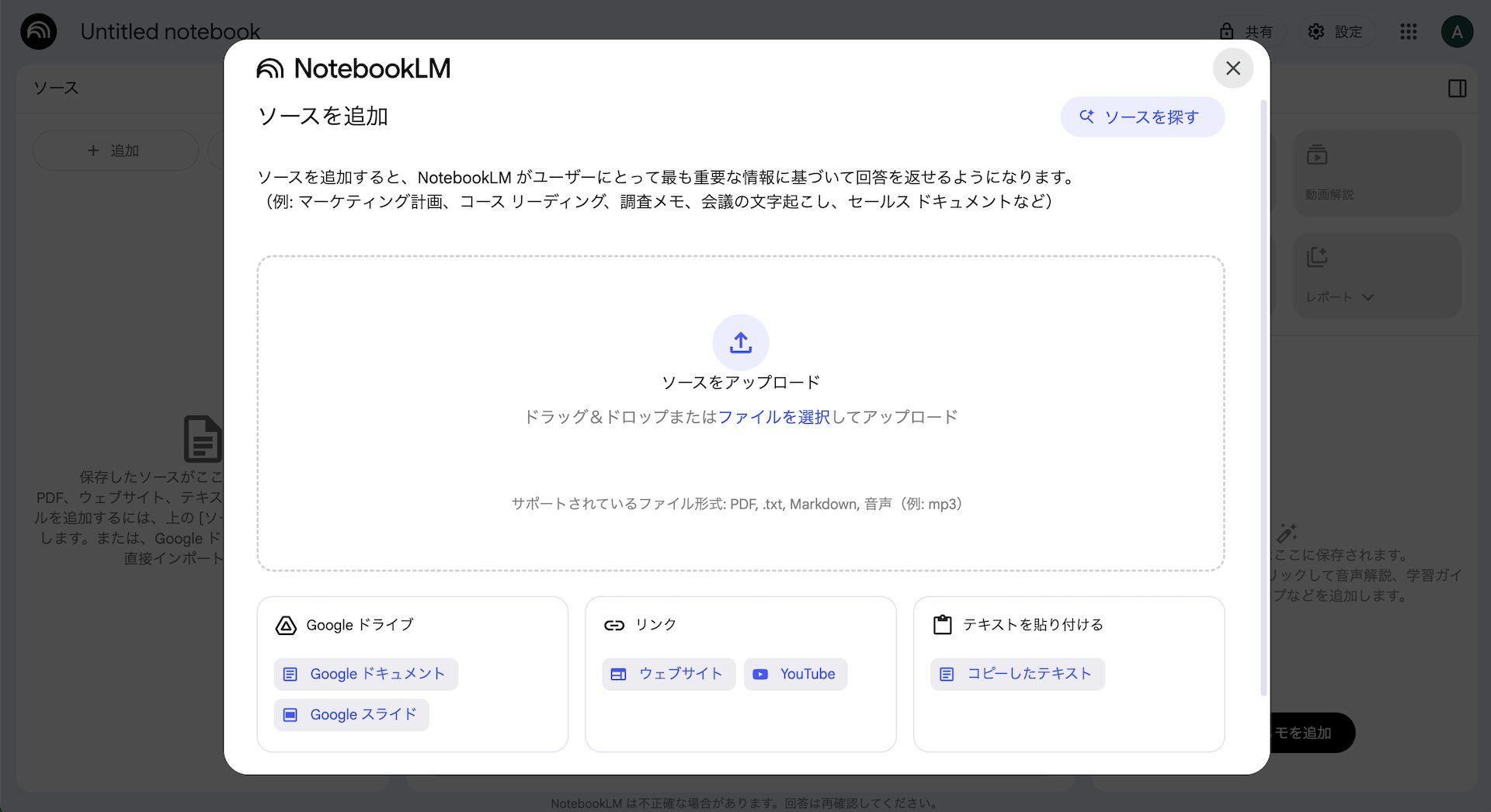

次に、NotebookLMに資料やソースを追加していきます。

資料やソースを追加する場合は大きく4パターンあります。

- 【ファイルを直接アップロード】

- 中央のスペースに PDF・txtファイル・音声(mp3)・動画(mp4) などをドラッグ&ドロップするか、

「ファイルを選択」からアップロードできます。

- 中央のスペースに PDF・txtファイル・音声(mp3)・動画(mp4) などをドラッグ&ドロップするか、

- 【Googleドライブから追加】

- 左下の項目ではGoogleアカウント内にある Googleドキュメントやスライド をそのままインポート可能です。

- 【リンクを追加】

- 中央下の項目ではWebサイトやYouTubeのURLをコピー&ペーストして読み込むこともできます。

- 【テキストを直接追加】

- 右下の「コピーしたテキスト」を選ぶと、メモや自作の文章をそのまま貼り付けて取り込むことができます。

- 【AIにソースや情報を代わりに検索】

- 右上の項目の「ソースを探す」機能を使うと、

AIに質問するだけで自動的にYouTubeやWebサイトから複数の情報を収集してくれます。

その中から必要な情報だけを選び、アップロードすることが可能です。

- 右上の項目の「ソースを探す」機能を使うと、

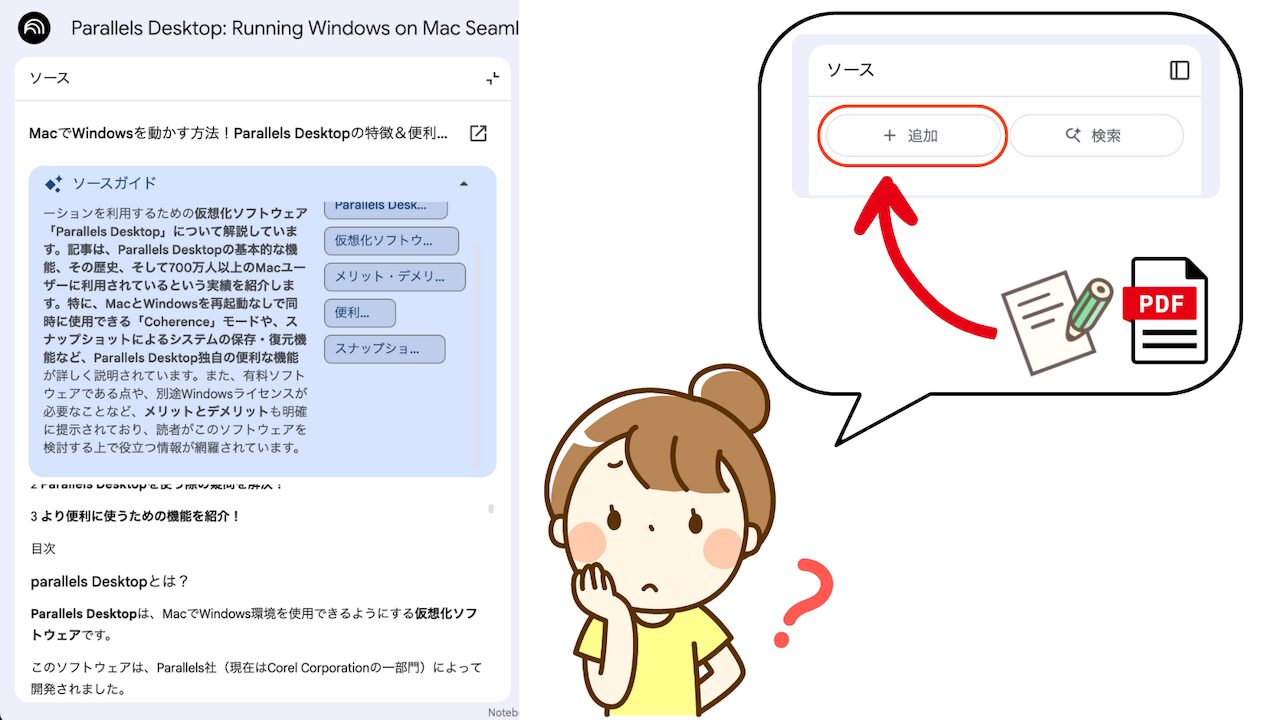

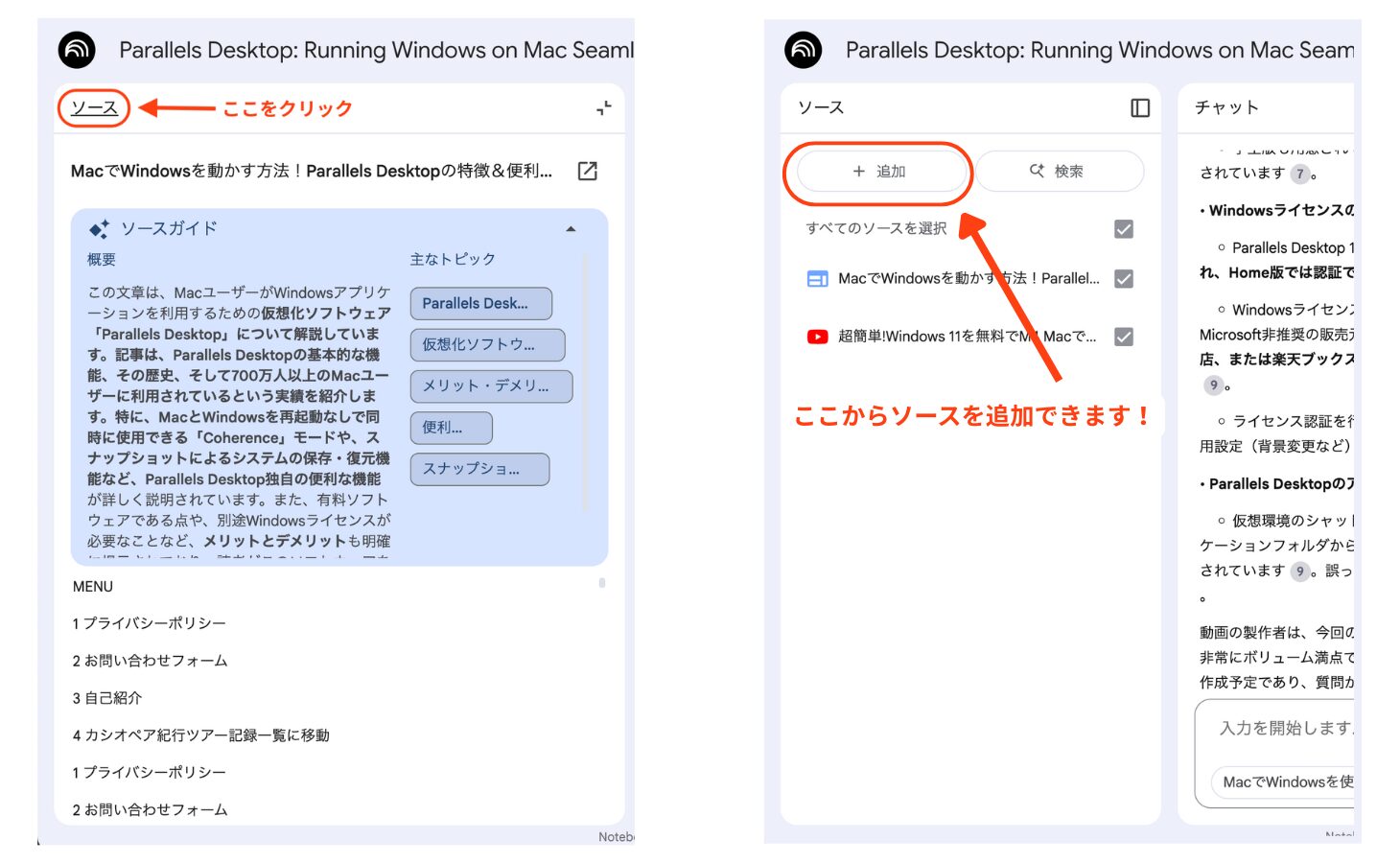

また上記の画面を閉じてしまった場合は下記の左側にあるソース項目の(+追加)をクリックすることで同様のアップロード画面が表示されます!

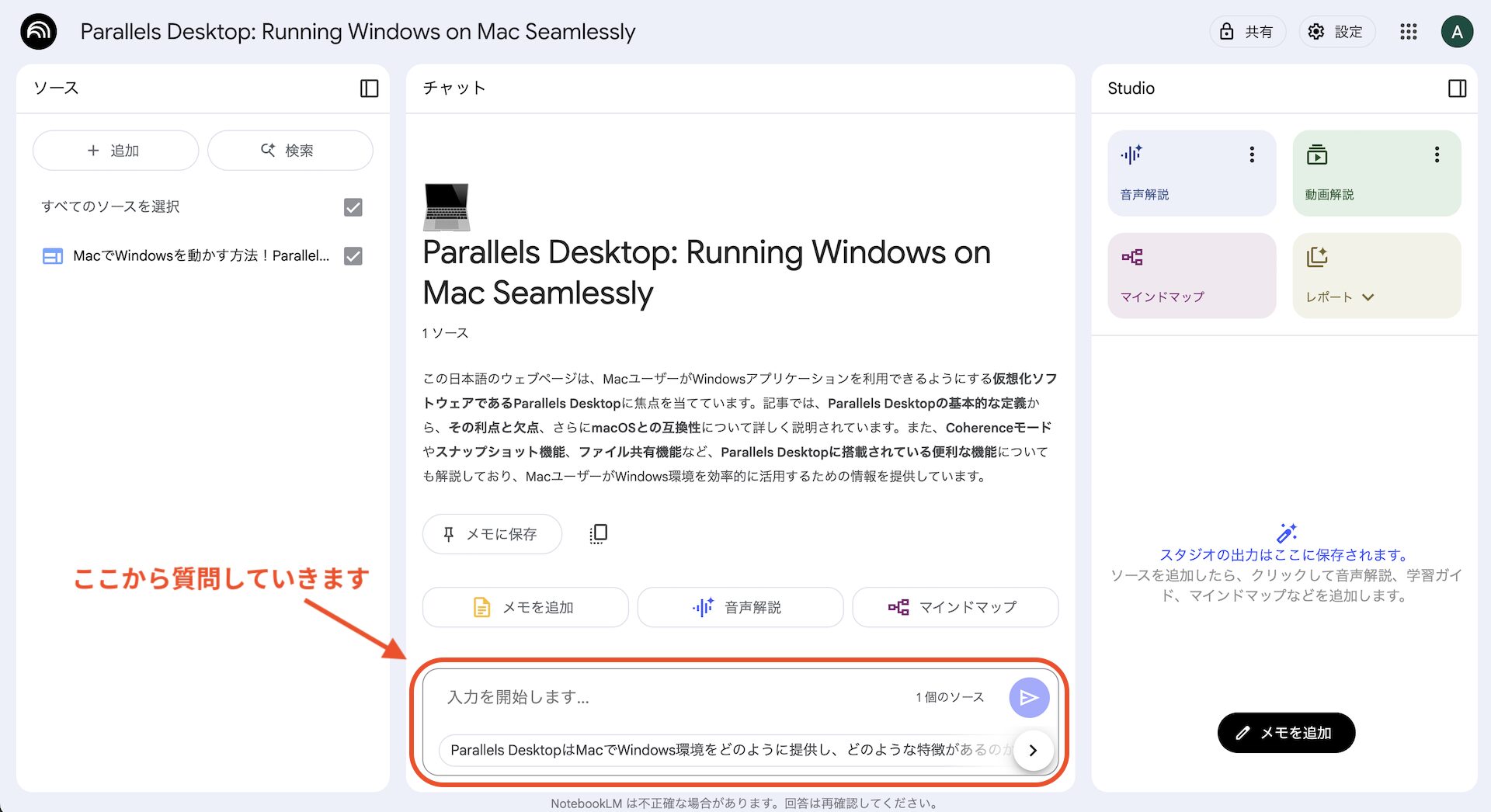

情報を追加すると「ソースパネル」にソース元やアップロードした資料が一覧で表示されます。

追加された情報を読み込んだら「チャットパネル」から質問してみましょう。

→ NotebookLMがソースを参照して、必要な情報を取得・要約して答えてくれます。

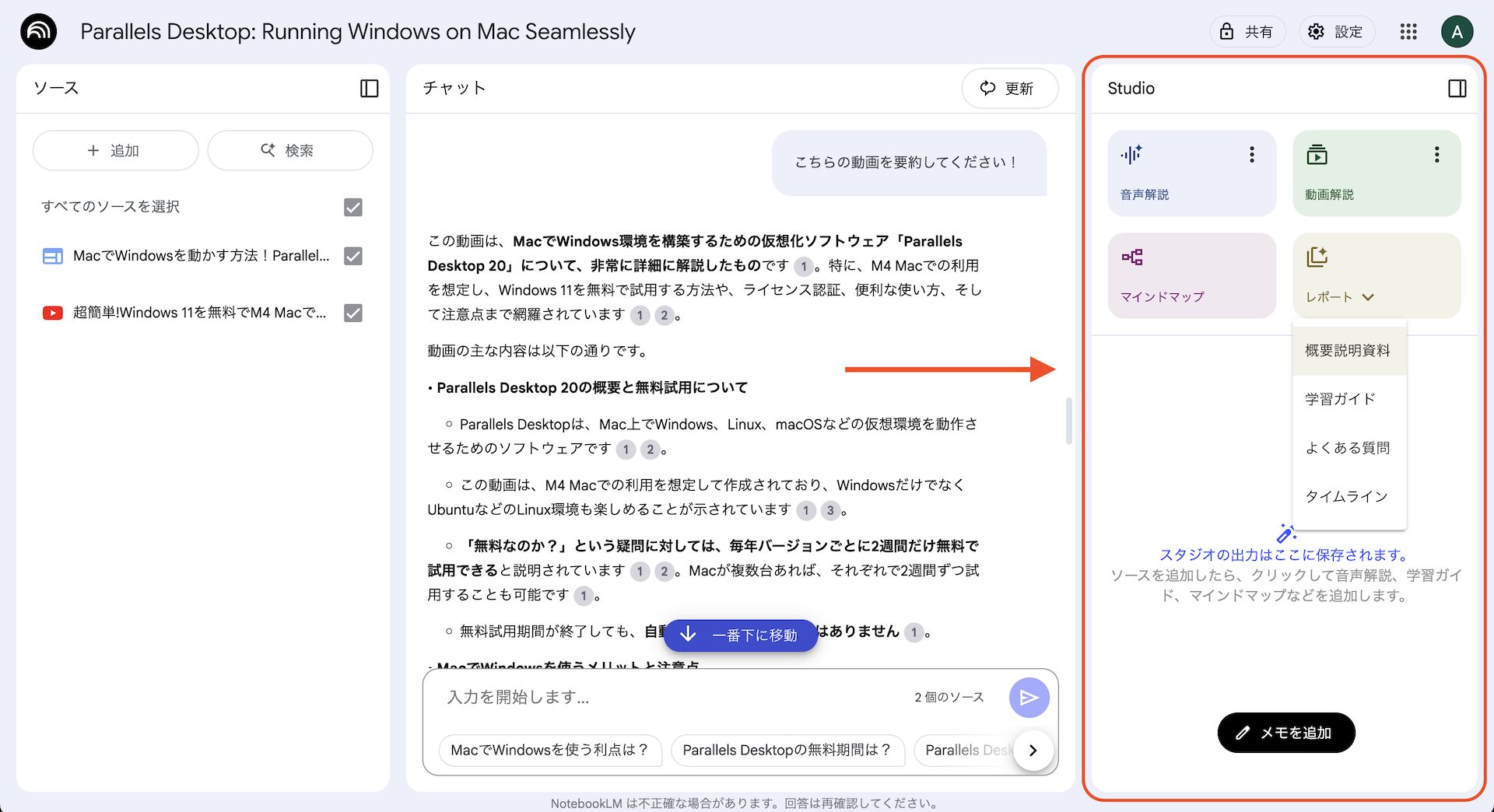

もう1つがレポートの「概要説明資料」を活用する方法です。

情報を要約・概要を知りたい場合は「スタジオパネル」のレポート項目から「概要説明資料」からまとめてもらうことも可能です。

→ 資料全体のまとめや整理して欲しいときに便利です!

ソース&資料を追加したいけど項目が見つからない場合

新たに資料や情報ソースを追加したくてもソースパネルに(+追加)が見つからなくなることがあります。

そんな時は「ソースパネル」のソースをクリックすれば「ソース一覧」・「追加メニュー」が再表示されます。

コンテンツの作成【FAQ / 概要説明資料】・音声解説

NotebookLMでは、FAQ(よくある質問)のコンテンツ作成やマインドマップ、要約内容の音声解説などを、画面右側の スタジオパネル から行うことができます。

スタジオパネルでは、以下のコンテンツが作成可能です。

- 音声解説

- 動画解説(※現状は英語のみ対応)

- マインドマップ

- 情報整理 / コンテンツ作成(レポート)

- 時系列(タイムライン)作成

💡 個人的な感覚では、特によく使うのは 「レポート」と「音声解説」 になると思います。

なお、「概要説明資料」は少し前まで「ブリーフィングドキュメント」と呼ばれていました。

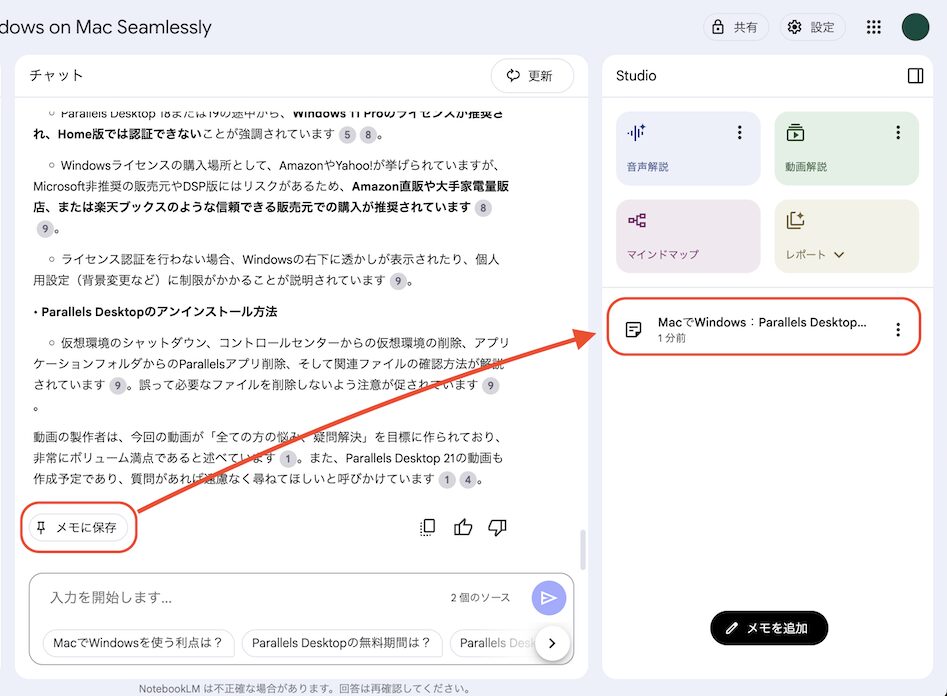

回答内容の保存・ピン留め

ChatGPTやPerplexityAIでは、質問の回答を「共有」することはできますが、保存・ピン留め機能はありません。

そのため毎回【 command ⌘ + F 】で特定のキーワードを探す必要があり、手間がかかってしまいます。

NotebookLMなら、特定の回答を「メモ項目」に保存・ピン留めできるので、後になってすぐに確認することができます。

保存・ピン留めする場合は、回答の左下にある(![]() メモに保存)で回答内容を保存することができます。

メモに保存)で回答内容を保存することができます。

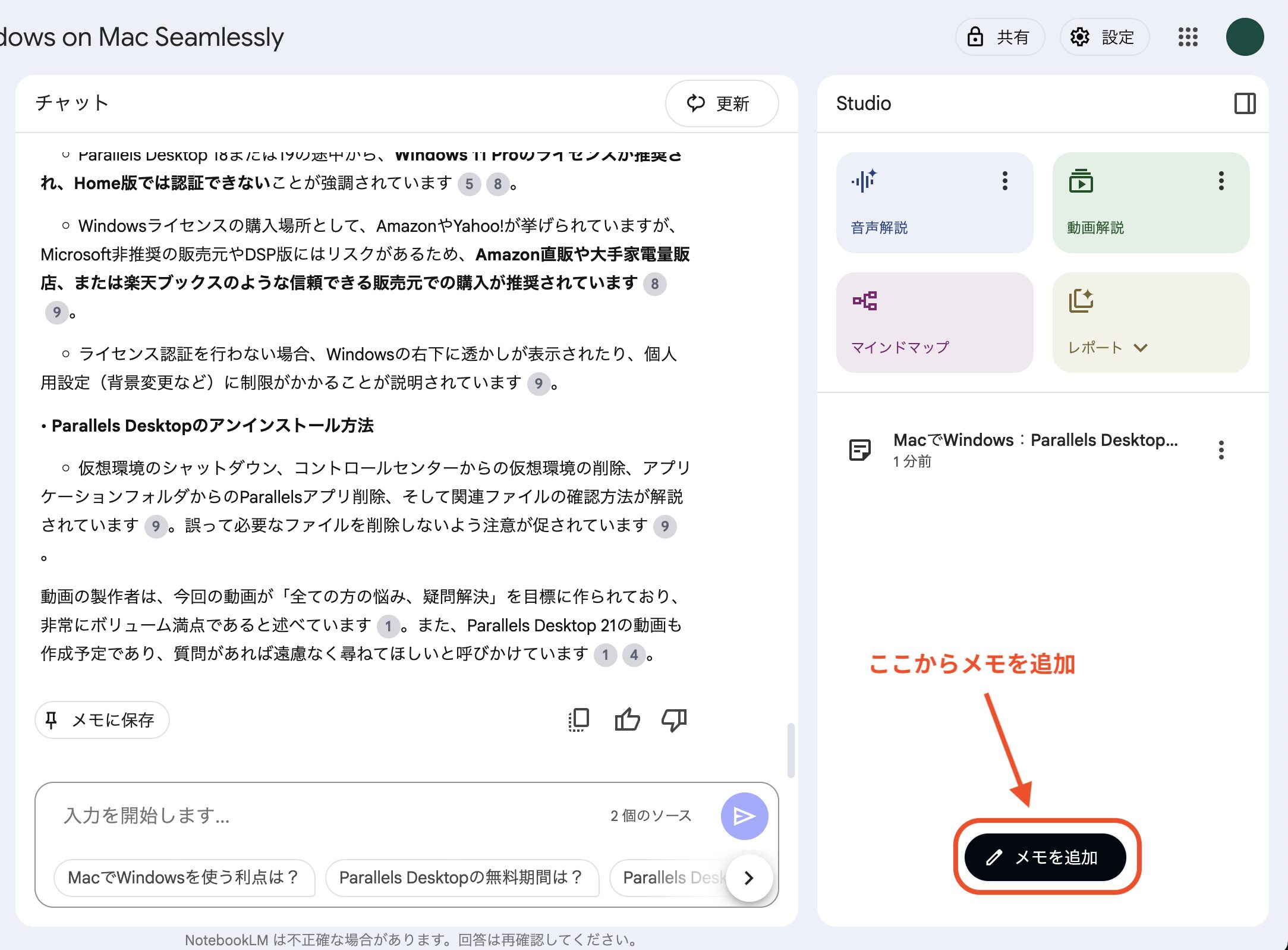

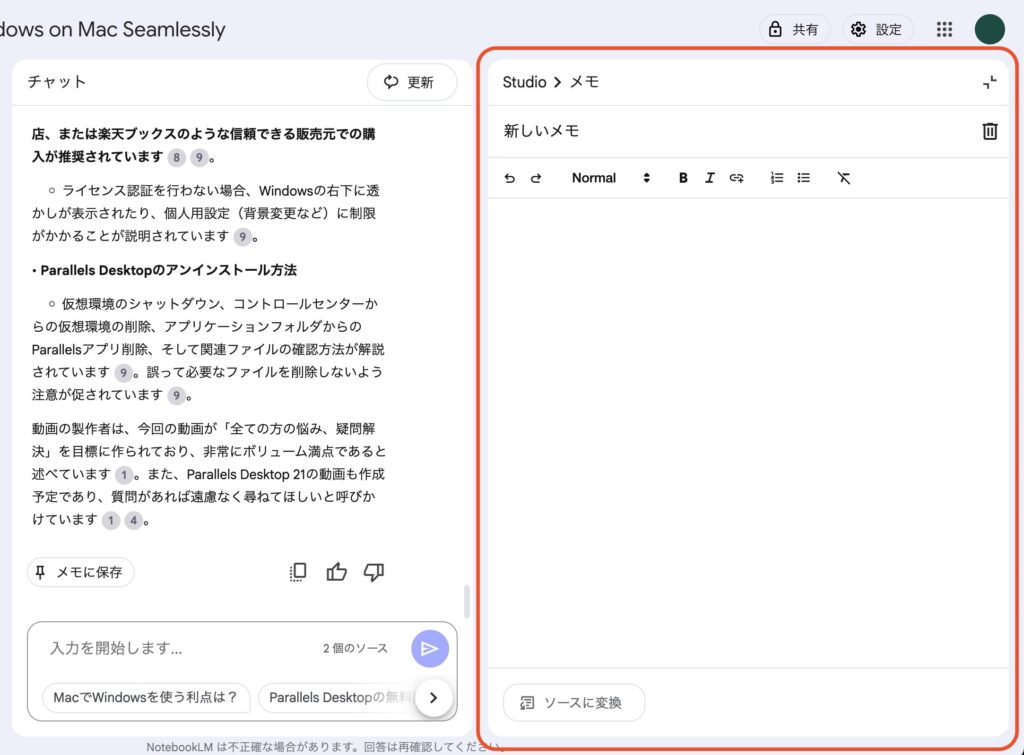

メモを追加する

もう1つは自分でメモを書いて情報を整理する方法です。

右下の(メモを追加)でメモを入力できる画面が表示されます。

メモを書いた後に保存することもできますが、

自分でまとめたメモを【ソースパネル】のソース元として追加することも可能です!

まとめ

最後にこの記事を簡単におさらい・まとめです

📌 ポイントおさらい

⏰ 情報収集の時短

🧹 ソースを追加して情報を整理できる

👍 AIによる誤った回答(ハルシネーション)が少ない

㊙️ アップロードデータはAIの学習などに利用されない

📌 回答を保存・ピン留めできる(後で探す手間が省ける)

🧑💻 FAQや音声解説など、コンテンツ化が簡単にできる

ここまで NotebookLMのメリット・デメリット / 注意点、

そして 「画面機能の特徴」と「使い方」 について解説してきました。

特に「概要の要約機能」は、一度使ってみると「想像以上にすごい!」と実感できると思います。

まだ使ったことがない方は、ぜひNotebookLMを試してみてください。

ここまでご覧いただきありがとうございました!

他にもwebやパソコンに関する情報を発信しているので良ければ他のブログもご覧いただけると嬉しいです!

※この記事ではIcons8のアイコンを利用しております。

コメント